AQUI MEJOR --

Una vez terminé en medio de las balas, por culpa de una novela.

A comienzos de 2000 me enteré de que en 1947 ocurrió

en la Cordillera un accidente aéreo que olía a misterio.

El avión de mediano porte —un Avro 691 Lancastrian que,

viajando de Buenos Aires a Santiago de Chile, se había estrellado

contra el Tupungato— tenía por piloto a un veterano de la

Segunda Guerra y entre sus pasajeros a un correo diplomático

del Foreign Office y un empresario palestino. Años después,

una expedición encontró entre sus restos torsos momificados

y una mano femenina.

Me pregunté qué hacía una gente tan peculiar en ese avión y

se me ocurrió una ficción que podía explicarlo. Poco después

se lo conté a una amiga española que estaba de visita en

Buenos Aires. Ana es periodista y por entonces dirigía una

revista llamada Planeta Humano. Durante la cena dije que

acariciaba la idea de viajar a Palestina, porque no quería

construir a mi personaje-empresario a partir de info enciclopédica;

en mi planteo idílico, imaginaba que el perfume, la luz y los

sonidos de ese lugar me ayudarían a crearlo mejor.

Cosas que uno dice cuando sueña despierto y ha bebido

buen vino.

Pero Ana me tomó en serio, y meses más tarde me llamó

desde Madrid para decirme si seguía pensando en Palestina

como un destino. Le dije que sí. Entonces me propuso un pacto.

Si yo aceptaba que me enviase allí para producir un artículo

sobre la Intifada que acababa de estallar —esto ocurrió en

septiembre del año 2000—, tendría la oportunidad de hacer

in situ la investigación que había deseado.

Pensé: No debe haber enganchado a ningún español tan

delirante como para meterse en semejante quilombo.

(Un pasaje Madrid-Tel Aviv sale mucho más económico que

el Buenos Aires-Madrid-Tel Aviv que requería mi misión.)

Pero no le di tiempo para que se arrepintiese y agarré viaje.

Y así fue que, por culpa de esa novela que quería escribir,

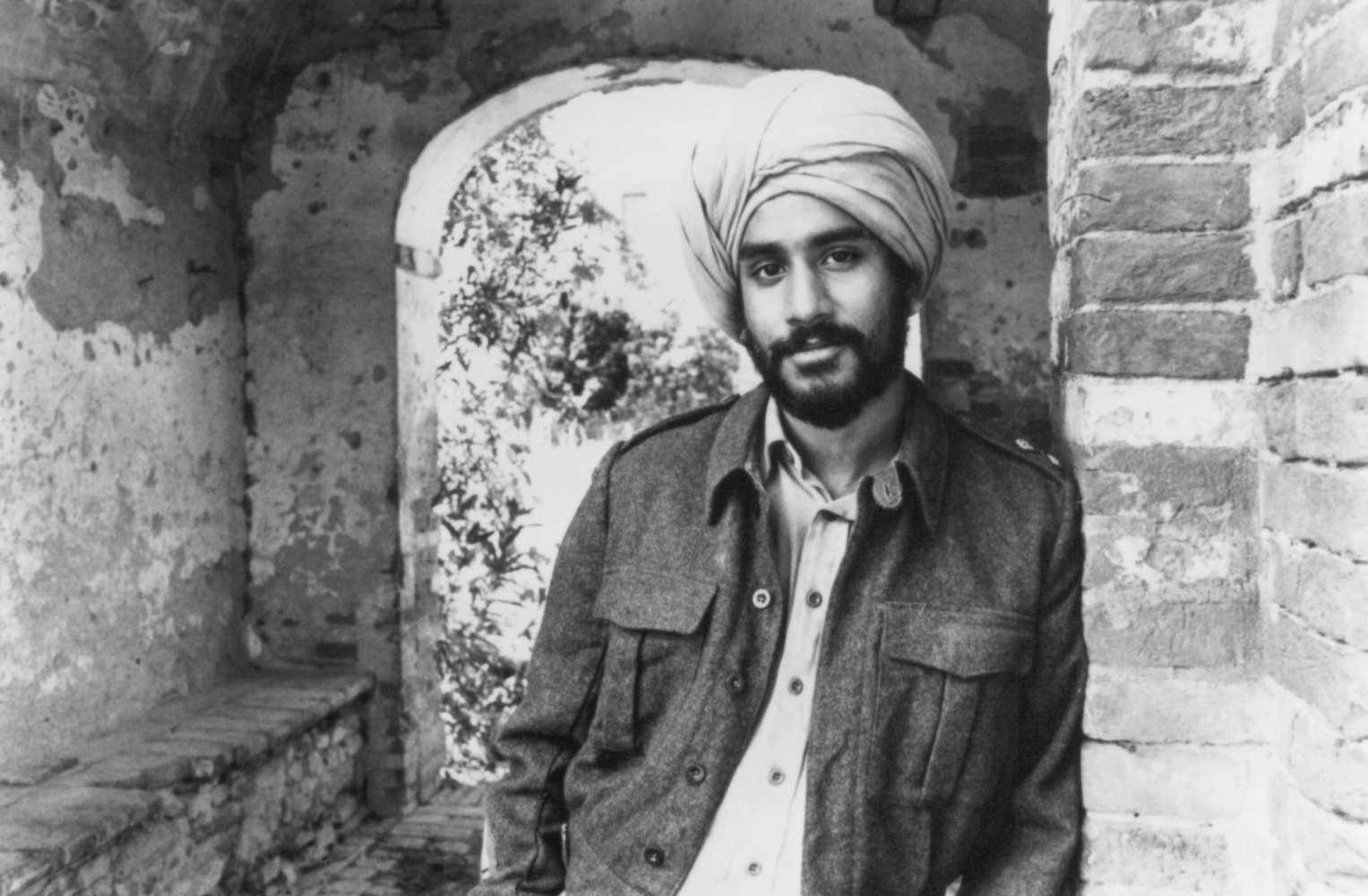

viajé a Palestina y conocí al fotógrafo catalán Pasqual Górriz

—él prefiere definirse como mediterráneo— y juntos terminamos

metidos en varios tiroteos, un intento de secuestro, la

entrevista a una pareja mixta (palestino-israelí) que vivía

en la clandestinidad y adoraba a Natalia Oreiro y muchos

quilombos más.

Pero esa no era la historia que quería contar. Ese fue el marco,

nomás. Lo que explica qué hacía yo paseando por la Ciudad

Vieja de Jerusalén cuando descubrí que Robert Plant no

mentía y existía una escalera al cielo.

Stairway to Heaven

Pasqual conocía bien el lugar y ofició de guía. Entramos por la Puerta de Damasco y fuimos a una de las entradas de la Mezquita. Era viernes a mediodía y estaba lleno de musulmanes que querían orar y de soldados israelíes que les negaban acceso. (Era una de las represalias por la Intifada, la insurrección del pueblo palestino detonada por una provocación del general Sharon.) A los cinco minutos esa negativa se convirtió en gresca y empezaron los culatazos y las corridas. Siempre creí que Pasqual —que estaba al tanto de la situación— me había llevado ahí tan pronto nos conocimos para ponerme a prueba y descubrir si le había tocado por compañero uno que ante el menor quilombo se tomaría el primer avión de vuelta. Como eso no ocurrió, decidió adoptarme y tan pronto la represión se impuso y los musulmanes se disgregaron me llevó a pasear por el lugar.

La Ciudad Vieja es otro mundo. Estrechas calles de piedra, toldos que las abovedan, edificios milenarios, mercados y negocitos, cafés y barberías, músicas que expresan a la vez lo profano y lo sagrado, vendedores que tratan de imponerse al fárrago humano ofreciendo descuentos en el idioma de Babel. (Shekel dollar, sony iphone panasonic.) Y por doquier el aroma agresivo —a especias, a sudor, a carne faenada— que parece llevar viviendo allí más que nadie.

Al rato de andar por su traza laberíntica llegamos una calle (yo no sabía su nombre entonces pero me aseguré más tarde, para que no se me dificultase volver: se llama Habad Street) sobre la que descendía una escalera de metal desde lo alto.

Pasqual me invitó a subir.

La escalera de Habad Street conducía a los techos de la Ciudad Vieja, desde donde se podía caminar por encima de los edificios; una suerte de circuito turístico paralelo, ajeno al bullicio que tenía lugar a ras del suelo. («¡Contemple la Ciudad Vieja desde la perspectiva de un pájaro!») Pero esa primera vez me quedé allí, a pasos de su peldaño más alto, viendo el paisaje que se abría ante nuestra vista.

Lo que teníamos más cerca era una yeshivá, una escuela consagrada al estudio de la Torá y el Talmud. La circulación de jóvenes ortodoxos lo convertía en un edificio inconfundible. Pero si levantabas la vista y la fijabas más lejos, el foco de atención más obvio era una cúpula dorada: el Domo de la Roca y después la mezquita de Al Aqsa.

Pasqual me instó a ver aún más allá, al otro lado de las murallas. Señaló la aguja de una iglesia católica y dijo que aquello era el Monte de los Olivos, el sitio que en la tradición cristiana eligió Jesús para pasar la noche previa a su arresto.

Me quedé quieto y mudo. Era la reacción lógica ante la belleza desplegada ante mis narices. Pero al mismo tiempo había algo más, una idea que zumbaba dentro de mi cabeza y siguió zumbando hasta que le puse nombre. Lo que me deslumbraba no era la mera belleza estética ni la significación histórica del escenario; era, más bien, el hecho de que mis ojos pudiesen contener en el marco de la misma mirada los símbolos de las grandes religiones monoteístas: la yeshivá, el Domo, la iglesia del Monte de los Olivos, conviviendo en una calma reverencial. Por eso se me ocurrió la pregunta que me acompaña desde entonces. Si mis ojos podían albergar al mismo tiempo a la escuela ortodoxa, la mezquita y la iglesia, si mi mirada podía encuadrar esa imagen que se había armado solita en un equilibrio perfecto, ¿por qué se nos antojaba imposible que esas tres religiones —que esos tres pueblos— conviviesen al fin en la paz que transmitía aquella escena?

La herencia del odio

Vengo recordando esa imagen desde hace días. Como nos consta, la realidad sigue desmintiéndola de manera obstinada. Volví a Jerusalén en 2007, para terminar la investigación para la novela que escribí en vez de aquella del accidente aéreo, y aunque la violencia expresa de la segunda Intifada se había extinguido, las cosas estaban peor. En ese lapso el gobierno había construido un muro con la excusa de contener a los palestinos, pero su diseño expresaba el designio de una mente maligna. Aquel paredón no se limitaba a separar dos poblaciones. Lo habían construido sobre una línea irregular destinada a perturbar lo más posible la vida cotidiana — a poner una barrera militarizada entre tu hogar y la escuela de tus hijos, tu oficina, la vivienda de tus padres y hasta a separar tu casa de tu propio jardín de olivos. (Créanme: no estoy exagerando.) No era un muro destinado tan sólo a mantenerte en tu lugar: lo habían hecho así con la intención de desordenar tu vida hasta quebrarte, humillarte, persuadirte de que no ibas a poder ni cagar sin sentirte derrotado.

Pensaba en estas cosas porque pensaba en hoy, el día en que votamos, pero ante todo porque pienso en mañana, en lo que viene. Somos conscientes de las dificultades que entraña la crisis económica que lega el macrismo, pero el hecho de que la malaria sea tan acuciante nos distrae de otro drama que quizás sea más difícil de revertir: la herencia del odio que han atizado y dejan a punto caramelo.

Crisis económicas vivimos muchas. Pero una vez que las remontábamos, se volvía a respirar. (Me pregunto si no las olvidábamos con demasiada facilidad; si no borrábamos la experiencia de la memoria, en vez de incorporarla al andamio de nuestra sabiduría existencial.) Esos porrazos no dejaban grandes secuelas. Es verdad que la híper de Alfonsín nos desilusionó respecto del poder sanador de la democracia, que Carlos Saúl nos frivolizó un poquito de más y que la caída de Chupete arrastró a toda la clase política, cuyo valor fue puesto en duda; pero el discurrir histórico no tardó en despejar esos nubarrones. Sin embargo, hubo una vez que fue distinto.

Con el tiempo nos repusimos de la crisis económica que dejó la dictadura. De lo que no nos repusimos tan fácil (¿nos habremos repuesto del todo?) es del veneno que aquella entente cívico-eclesiástico-militar destiló en las almas de los argentinos. Esa gente nos pudrió el espíritu. Inoculó el miedo, que se convirtió en la lente a través de la cual contemplábamos la realidad — que, por ende, no podía sino aparecer distorsionada.

Lo que nos preservó de un destino más oscuro fueron las Madres y Abuelas y, por extensión, las organizaciones de derechos humanos. Ellas demostraron que había forma de salir del laberinto por arriba, de hurtar cuerpo y mente al odio y el miedo que nos vuelven mezquinos y nos tientan con la violencia. (Y, en último término, que nos asemejan a aquellos de quienes queríamos diferenciarnos.)

Pero claro, no todos lo entendimos así. Hubo quienes se negaron a hacer lo que convenía hacer para curarse del todo y cicatrizaron mal; en consecuencia, cuando vuelven a darse ciertas circunstancias —como ocurre con las viejas heridas cuando hay mucha humedad— el dolor reaparece y con él la experiencia del animal lastimado, de la bestia acorralada que haría cualquier cosa para sobrevivir.

Durante su existencia toda, la fuerza política que hasta hoy conduce Macri apostó al reservorio de odio y miedo que subsiste en parte de nuestra sociedad. Lo hizo con la complicidad de los medios grandes, que con su prédica legitimaron la irracionalidad, la convirtieron en un ‘derecho humano’ como el de comprar dólares. (Porque el odio es en esencia irracional. Cuando uno desbroza las razones que llevan a otro a elegir caminos diferentes y las contrasta con la realidad, ya no odia: piensa y actúa en consecuencia.) En sus estertores, Macri & Co. se despojaron de las máscaras para revelar su único programa de acción, la ideología esencial que los reúne: a esta altura, más que PRO o Cambiemos deberían llamarse Partido Antiperonista. Eso es todo lo que proponen. No tienen otro proyecto, otro móvil, que exceda el deseo de aniquilar al peronismo en casi todas sus expresiones. (Excluyendo, claro, la complaciente.)

La consigna que los anima en la vida real no es sí, se puede —que es tan genérica, tan vaga que podría calzarle a cualquier fuerza política— sino más bien una que impulsaría al pobre de Descartes a tragarse el bigote y callar para siempre.

Odio, luego existo.

El poder de los símbolos

En estos meses, el silogismo enajenado que corporiza Elisa Carrió se convirtió en el discurso único de la alianza de gobierno: Yo soy la República, la República es todo lo bueno; ergo, todo lo que Yo haga —y en particular, todo lo que haga para autopreservarme— es bueno. Desde esa postura, todo le está permitido. Incluyendo mentir, cagarse en la ley — y, llegado el caso, reprimir.

Los planteos de los figurones macristas ya son antidemocráticos, y del modo más descarado. Campanella twitteó: Por 4 años la mayoría del periodismo erosionó al primer gobierno que los respetó. La frase no se contenta con hilvanar una mentira tras otra. (La mayoría del periodismo mintió a lo bruto según las necesidades y deseos del gobierno; algo que cualquier macrista racional admitiría, en virtud de las toneladas de evidencia disponibles. Pero claro: esta gente se la está haciendo cada vez más difícil a los macristas racionales que quedan.) Como eso no le bastó, Campanella se las arregló para contradecir su propia ‘lógica’: dijo que este gobierno fue el primero en respetar al periodismo —cargándose también a Alfonsín y a Menem, que habrán sido muchas cosas mas no censores—, con lo cual simuló defender la libertad de prensa, pero acto seguido, ¿qué hizo? Amenazó a «la mayoría del periodismo»: Ahora lloran al ser escupidos nuevamente. No sé si esta vez podremos ayudarlos. Ojalá que sí.

El subsecretario de Cultura, Pablo Avelluto, también amenazó así: Aún podés elegir en qué país vivir. En uno en el que te respeten o en el del desprecio. Donde puedas expresarte en libertad o donde sólo seas escuchado si sos parte del pensamiento único. Todavía estás a tiempo. En unos días puede ser muy tarde para arrepentirse. Y hasta María Eugenia Vidal se desmarcó del libreto de Heidi para expresar el pensamiento único de su espacio político: El domingo —dijo— se elige si vamos a tener democracia plena o no. O sea, el silogismo enajenado de Carrió por otros medios: Yo, o el abismo. Si yo soy la República, lo Otro no puede sino ser la Antirepública.

Por eso lo que me desvela no es el triunfo de hoy, ni las dificultades que tendrá el nuevo gobierno para resucitar la economía, sino: ¿cómo conviviremos con el sector social cuyo antiperonismo fue pichicateado con anabólicos y esteroides durante la última década? ¿Cómo se le explican las reglas esenciales de la democracia a quienes alguna vez entendieron que ciertos sentimientos eran inapropiados y ahora, cuando ven una cámara, corren a actuar su odio delante de la lente? ¿Cómo disolver científicamente ese núcleo de resentimiento, la compulsión a no cejar hasta asegurarse de que el otro no sólo sea vencido en las urnas —porque eso no les bastó, como quedó demostrado— sino aniquilado?

Esa gente también es nuestra gente: abuelos, padres, tíos, amigos, compañeros de trabajo. A quienes nos cuesta reconocer, como si nos reencontrásemos con nuestro perro de la infancia después de que se lo sometió a hambre, palos, baldazos de agua helada y jaula durante años. ¿Qué hacer para que cuando les abramos los brazos —porque todavía los amamos, o al menos respetamos como sujetos de derecho— no nos salten al cuello?

La respuesta racional es: seguir explicándonos, argumentando, apilando evidencia, demostrando. Es cierto, pero a la vez es insuficiente. Porque ya venimos haciéndolo desde hace mucho y porque para ellos el PBI ‘robado’ es tan real como el planeta chato para los terraplanistas: no hay prueba jurídica ni científica que horade sus convicciones, porque la fe que tienen —más una fobia que una fe, aunque compartiendo la misma sustancia irracional— es todo el combustible que necesitan para seguir viviendo. Llevamos mucho tiempo haciendo tarea docente con paciencia de santos, y sin embargo esta gente está más cerrada, más desencajada que nunca.

¿Y por qué? De las múltiples razones, aportaré aquí dos: porque el (¿ex?) macrismo está apostando a convertir su núcleo duro en el germen del bolsonarismo argentino y porque la prédica de la Gran Maquinaria Creadora de Contenidos —toda esa ideología insidiosa, toda esa tecnología funcionando las 24 horas de los 7 días de cada semana— fue más persuasiva que nuestras charlas cara a cara.

Quizás por defecto profesional, intuyo que además de seguir explicándonos hay que trabajar, y denodadamente, en el territorio de lo simbólico. Crear la clase de contenidos que saltan en garrocha por encima de las resistencias que todx antiperonista erigió como murallas. Me explico con un ejemplo. Cuando digo the American Dream, todo el mundo entiende más o menos de qué hablo: la fantasía de que en los Estados Unidos cualquier persona, de cualquier raza, género o credo, puede integrarse al sistema democrático, prosperar y ser respetado. Está claro que la realidad dista y mucho de ese postulado, pero el sueño persiste en tanto modelo, en tanto aspiración. Cuando los críticos más grandes del sistema señalan sus carencias, lo hacen desde el deseo de corregirlo para arrimarlo más al American Dream.

¿Y quién articuló esa fe secular, quién construyó esa visión de un Paraíso terrenal? Obvio que los políticos tuvieron mucho que ver, pero ante todo se trata de una construcción simbólica — y los que crean símbolos son, ante todo, los artistas.

Sin River o sin Boca no hay superclásico

A través del cine —porque ese fue el arte predominante del siglo XX—, los Estados Unidos cristalizaron su sueño como Nación. Esa idea de un sitio donde la tolerancia y la prosperidad van de la mano puede rastrearse en John Ford, en Frank Capra, en Howard Hawks, en Billy Wilder, en Sidney Lumet, en Francis Coppola, en Steven Spielberg. Cuenten la historia que cuenten, sus películas no hacen otra cosa que medir la distancia que aún los separa del American Dream y así reafirmar su vigencia.

Nosotros tenemos que crear algo parecido. Un corpus de ficciones que ponga en acto una Argentina donde hay lugar para todos (lo cual no sólo incluiría a los peronistas, sino también a los inmigrantes) y todavía discutimos con vehemencia quiénes son lxs mejores candidatos pero al final nos sobreponemos a las chicanas para sonreír, brindar y renovar nuestra amistad, porque en el fondo ansiamos lo mismo: un país democrático de verdad, que prospere pero —a diferencia del Chile actual— reparta esa prosperidad entre todos de forma justa.

Lo que tenemos ahora es lo contrario. La Gran Maquinaria Creadora de Contenidos está en manos de las megaempresas comunicacionales, y por ende todo lo que crean —sus telecomedias, sus programas con panelistas, sus shows de entretenimiento y por supuesto sus informativos— está viciado por un antiperonismo cerril, instigador de violencia, que el público mama aun cuando no se dé cuenta. Por eso necesitamos desarrollar fábricas de otros contenidos y equilibrar el terreno de las comunicaciones, para garantizar su difusión. Hay que crear contenidos populares de calidad, que desarrollen una Argentina simbólica donde se pueda ser peroncho, zurdo, radical o cambiemita sin que nadie quiera matar a nadie; donde se entienda que la rivalidad River-Boca es válida, pero que si uno de los términos deja de existir nos quedamos sin superclásico; donde el adversario político deje de ser enemigo y entendamos que villano es quien representa un interés foráneo o el multimillonario inescrupuloso del signo partidario o ideológico que sea.

Si hacemos un programa cómico que sea buenísimo, nadie se resistirá a reír tan sólo porque es gorila. Si hacemos la mejor telenovela, nadie se resistirá a enamorarse porque un día le creyó a Espert. Si hacemos el programa de entretenimientos del que todos hablan, nadie le dará la espalda por el mero hecho de que alguna vez infló un globo amarillo. Y si sostenemos en el tiempo esos contenidos que transcurren en una Argentina donde no hay lugar para la intolerancia —donde pueden existir hasta programas con panelistas, pero que no habilitan agresiones, machismo ni opiniones antidemocráticas—, se naturalizará que existe otra forma de ser en este país que no pasa por la exclusión violenta del adversario ocasional o el competidor.

En estos días pensaba también en otra novela, una de mis favoritas de todos los tiempos: El paciente inglés, del canadiense —pero oriundo de Sri Lanka, ex Ceilán— Michael Ondaatje. Allí hay un personaje, Kip, que nació en la India y creció en el régimen colonial pero que durante la Segunda Guerra se ofreció como voluntario. Sobre el final del conflicto, lo que hace Kip en territorio europeo es detectar y desactivar las minas que el ejército alemán sembró en su retirada: en pleno campo, en todos los caminos, dentro de casas y hasta dentro de pianos.

Desde que entendió que se le venía la noche, el ejército neoliberal fue sembrando minas para impedirle a su sucesor avanzar en paz. Muchos de los estragos que causó —empezando por los económicos— están a la vista, pero no debemos olvidar aquellos que camufló para hacernos volar por el aire cuando menos lo esperamos: esas bombas ocultas expresan el designio de las mentes malignas que habitan entre nosotros. El odio que sobrealimentaron en estos años está vivo, palpitante, proclive al descontrol no bien algo o alguien lo detone. Por eso mismo, como avanzada del nuevo gobierno que se propone construir sobre territorio arrasado, debemos movernos los zapadores de la cultura: desactivando simbólicamente las minas de resentimiento, persuadiendo de que en esta tierra hay lugar y oportunidad para que prosperemos todos sin pisarle el callo al vecino. Las reglas del juego son pocas: sólo hay que respetar la ley y entender que sin justicia distributiva —eso de que en el país fértil haya quienes no tienen pan ni trabajo mientras que otros tienen fortunas que no gastarían en diez generaciones— la democracia no sería real, sino una fantochada.

No sé qué les pasa a ustedes, pero en estos días me moví por la ciudad y el Conurbano sintiendo algo parecido a lo que experimenté en Habad Road, cuando subí a los techos de la Ciudad Vieja y, a contrapelo de la violencia que me rodeaba, sentí esperanza. Es una maravilla tan grande este lugar, alberga tanta potencia y puede llegar a ser tan bello, que miro en derredor y me pregunto: ¿por qué no insistir hasta que todos entendamos que este país puede producir lo necesario para que a nadie le falte nada esencial? ¿Por qué no trabajar desde lo político y lo simbólico hasta que el grueso de la sociedad asuma —hasta los más poderosos, a quienes no se les impediría seguir siendo ricos como Creso en tanto acepten las reglas del juego— que un país donde lo producido se distribuya de manera más justa y se coexista democráticamente nos conviene a todos? ¿Es tan difícil entender que la novela de la intolerancia no hará más que empujarnos otra vez en medio de las balas, cuando todo lo que haría falta para convertir este país en un paraíso sería aflojarla un poco con la mezquindad?

Cosas que se piensan en un día como este, cuando la realidad ayuda a soñar despierto.

No hay comentarios:

Publicar un comentario